先日のエントリに続き、BABOKへの理解もまだまだですので、オレオレ要約。

※主に秀和システム社の「やわしくわかるBABOK」からの引用です。 www.shuwasystem.co.jp

※BABOK同様、IPAの共通フレームもありますが、BABOKの方が具体的な印象を受けました SEC BOOKS 共通フレーム2013:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

BABOKが定義する要求

| 要求 | 内容 |

|---|---|

| ビジネス要求要求 | プロジェクトのWHYを明確にするもの. 『エンタープライズアナリス』を通じ定義 |

| ステークホルダ要求 | ビジネス要求とソリューション要求の橋渡しをするもの. 使う立場でのWHATを明確にし 『要求アナリス』を通じ定義 |

| ソリューション要求 | 作る立場でのWHAT(機能要求,非機能要求)を明確にし 『要求アナリス』を通じ定義 |

| 移行要求 | AS-ISからTO-BEに円滑に移行する為の一時的な要求 |

要求と要件の違い - IPAによる「共通フレーム2013」より

- 英訳は、要求と要件はいずれも「Requirements」

- 「要件」とは、要件定義プロセスにおいて、妥当性が確認され、ステークホルダ間で合意された「要求」

- 要求より前段階のものをneeds

計画駆動アプローチと、変化駆動アプローチ

ウォーターフォールとアジャイルの様なアプローチがBABOKで定義されています

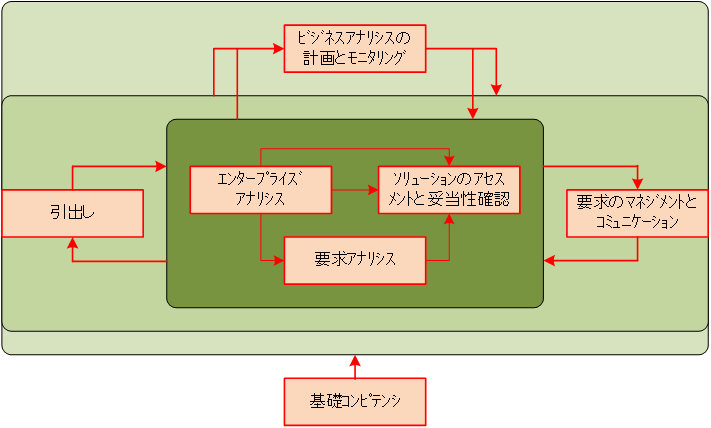

7つの知識エリア

| 知識エリア | 内容 |

|---|---|

| 基礎コンピテンシ | 全ての知識エリア共通で必要とする知識,スキル,行動特性 |

| ビジネスアナリシスの計画と モニタリング |

アナリストやステークホルダの活動計画作成. PMBOKのプロジェクト計画書やマネジメントと同様 |

| 引出し | ステークホルダから真の要求を引き出す |

| 要求アナリシス | "引き出し"でえた要求を整理し、 妥当性確認後、ステークホルダ要求やソリューション要求にまとめる |

| 要求マネジメントとコミュニケーション | ステークホルダ間で合意形成させ、 その後もソリューションスコープや要求、トレーサビリティをマネジメント |

| エンタープライズアナリシス | "ビジネスの目的と目標"から"ビジネス要求"を作成 |

| ソリューションのアセスメントと 妥当性確認 |

ソリューションがビジネスニーズを満たすことを確認する |

各知識エリアのタスク

エンタープライズ アナリシス

| 項目 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| インプット | エンタープライズ アーキテクチャ | 体制,プロセス,技術 |

| ビジネスのゴールと目標 | ||

| 組織のプロセス資産 | ||

| (表明された)要求 | ||

| ステークホルダの懸案事項 | ||

| 前提条件と制約 | ||

| ソリューションのパフォーマンス評価 | ||

| ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ |

| タスク | ビジネスニーズを定義 | ビジネス機会,ビジネス問題 |

| 能力ギャップをアセスメント | ||

| ソリューション アプローチ決定 | SW,HWの追加.組織,プロセスの変更 | |

| ソリューション スコープ定義 | ||

| ビジネスケース | ||

| ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ |

| アウトプット | ビジネスニーズ | |

| 必要とされる能力 | ||

| ソリューション アプローチ | ||

| ソリューション スコープ | ||

| ビジネスケース |

引出し

| 項目 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| インプット | 組織のプロセス資産 | |

| ステークホルダのリスト,役割,責任 | ||

| 要求マネジメント計画 | ||

| ビジネスニーズ | ||

| ソリューション スコープ | ||

| ビジネスケース | ||

| ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ |

| タスク | 引出しを準備 | |

| 引出しのアクティビティを主導 | ||

| 引出しの結果を文書化 | ||

| 引出しの結果を確認 | ||

| ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ |

| アウトプット | 補足材料 | |

| 予約されたリソース | ||

| 引出しの結果 | ||

| 要求 | ||

| ステークホルダの懸案事項 |

テクニック例

| 項目 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| ブレーンストーミング | ||

| 文書分析 | ||

| フォーカスグループ | 選別された集団に質問することで、信頼性の高い回答を得る | |

| インタフェース分析 | ||

| インタビュ | ||

| 観察 | 実際の業務を観察 | |

| プロトタイピング | ||

| 要求ワークショップ | 特定テーマに集中した会議体で議論 | |

| 調査とアンケート | 不特定多数の人員に対し短期に質問を行うことで、広い範囲の情報を収集 |

要求アナリシス

| 項目 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| インプット | 組織のプロセス資産 | |

| ステークホルダのリスト,役割,責任 | ||

| 要求マネジメント計画 | ||

| 要求 | ||

| ステークホルダの懸案事項 | ||

| ビジネスニーズ | ||

| ソリューション スコープ | ||

| ビジネスケース | ||

| ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ |

| タスク | 要求に優先順位付け | |

| 要求を体系化 | ||

| 要求の仕様化とモデリング | ||

| 前提条件と制約を定義 | ||

| 要求の検証 | ||

| 要求の妥当性確認 | ||

| ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ |

| アウトプット | 要求(順線順位付き) | |

| 要求の構造 | ||

| ステークホルダ要求 or ソリューション要求 | ||

| 前提条件と制約条件 | ||

| 要求(検証済) | ||

| 要求(妥当性確認済) |

要求のマネジメントとコミュニケーション

| 項目 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| インプット | 組織のプロセス資産 | |

| 要求 | ||

| 要求の構造 | ||

| ステークホルダのリスト,役割,責任 | ||

| BAコミュニケーション計画 | Business Analysis | |

| 要求マネジメント計画 | ||

| ソリューション スコープ | ||

| ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ |

| タスク | ソリューションスコープと要求のマネジメント | |

| 要求のトレーサビリティ | ||

| 再利用に備え要求を保守 | ||

| 要求パッケージの準備 | ||

| 要求の伝達 | ||

| ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ |

| アウトプット | 要求(承認された) | |

| 要求(トレースされた) | ||

| 要求(保守された&再利用可能) | ||

| 要求パッケージ | ||

| 要求(伝達された) |

ソリューションのアセスメント(診断)と妥当性確認

| 項目 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| インプット | エンタープライズアーキテクチャ | |

| ソリューション(構築/導入/設計済) | ||

| ソリューションの選択肢 | ||

| ソリューションのパフォーマンスメトリクス | ||

| 要求 | ||

| 前提条件と制約条件 | ||

| ソリューション スコープ | ||

| ステークホルダの懸案事項 | ||

| ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ |

| タスク | 提案ソリューションのアセスメント | |

| 要求を割当て | ソリューションに割当て | |

| 組織の準備状況のアセスメント | ||

| 移行要求を定義 | ||

| ソリューションの妥当性確認 | ||

| ソリューションのパフォーマンス評価 | ||

| ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ |

| アウトプット | 提案ソリューションのアセスメント | |

| 要求(割当て済) | ||

| 組織の準備状況のアセスメント | ||

| 移行要求 | ||

| ソリューションの妥当性確認結果 | ||

| 識別した欠陥 | ||

| 低減アクション | ||

| ソリューションのパフォーマンス アセスメント |

ビジネスアナリスの計画とモニタリング

| 項目 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| インプット | 組織のプロセス資産 | |

| エンタープライズ アーキテクチャ | ||

| 専門家の判断 | ||

| ビジネスアナリスのパフォーマンスメトリクス | ||

| ビジネスニーズ | ||

| ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ |

| タスク | BAへのアプローチ計画 | Business Analysis |

| ステークホルダの分析を主導 | ||

| BAのアクティビティ計画 | ||

| BAのコミュニケーション計画 | ||

| 要求マネジメントプロセス計画 | ||

| BAのパフォーマンス管理 | ||

| ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ |

| アウトプット | BAへのアプローチ計画 | |

| ステークホルダのリスト,役割,責任 | ||

| ビジネスアナリス計画 | ||

| BAのコミュニケーション計画 | ||

| 要求マネジメント計画 | ||

| BAのパフォーマンスアセスメント | ||

| BAのプロセス資産 |

基礎コンピテンシ

| 項目 | 備考 |

|---|---|

| 分析思考と問題解決 | |

| 行動特性 | |

| ビジネス知識 | |

| コミュニケーションスキル | |

| 人間関係のスキル | |

| ソフトウエア アプリケーション |

その他

3種類のニーズ (狩野モデル)

| 項目 | 別名 | |

|---|---|---|

| 基本的ニーズ | 当たり前の品質 | ないと、顧客は大変不満. 当たり前の品質の為、顧客は「これがないと困る」とは言わない |

| 期待のニーズ | 一元的品質 | 顧客自ら「これがないと、困るor必要」と話してくれる. ただし、期待のニーズだけでは、競合との差別化は不可 |

| 喜びのニーズ | 魅力的品質 | 顧客が気づかない品質で、あると大変喜び、差別化にもなる |

検証(Verifycation)と、妥当性確認(Validation)の違い

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 検証 Verifycation |

ベンダが仕様書通りであることをテストで確認. |

| 妥当性確認 Validation |

ユーザの受入検査により妥当性確認. ビジネス要求を満たすことを確認 |

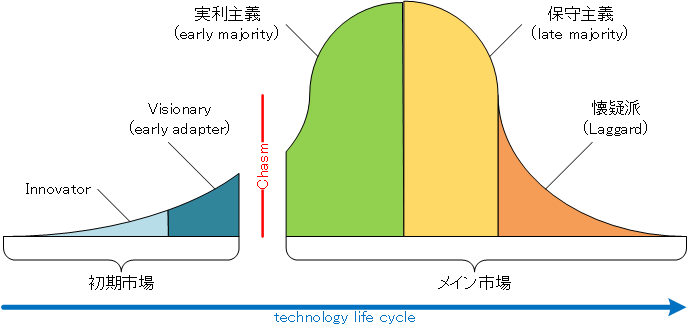

ライフ テクノロジ サイクルと、キャズム

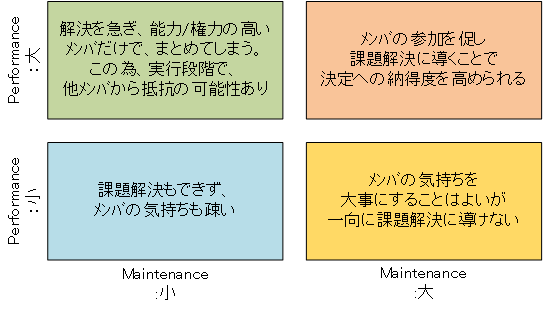

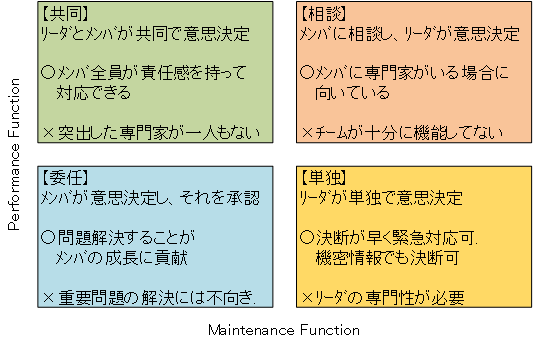

PM理論 - Performance Function / Maintenance Function

Performance Function (課題達成機能)

- 目標の明確化や共有化への働きかけ

- 情報や意見を関連付け、まとめる

- 同意をとりつけ、意思決定への働きかけ

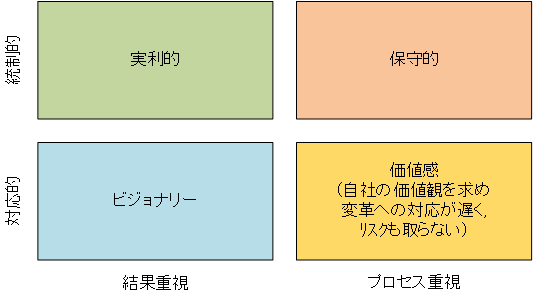

組織文化の分類

Maintenance Function (集団維持機能)

- 他メンバの参加を促す

- 緊張緩和や調和で、葛藤の調整役をする

- 整理役、進行役をつとめ、コミュニケーションを促進

- グループの規範に対して働きかけ

意思決定のスタイル

教えるスキル

実践的な学習 (仕事に直結して役立つ)

例:事例を示してビジネスアナリシスを実践すると、要求の漏れがなくなる

主体的な学習 (自ら学習しようと思う)

例:学習者自身に、グループワークのファシリテータをしてもらう。 ファシリテーションが上手くいくと、その満足感が学習意欲を更に高める

快適が学習 (学習環境が快適)

例:快適な教室、仕事のプレッシャーからの開放

経験を活かした学習 (学習内容を学習者の経験に結びつける)

例:ビジネスアナリシスの研修において学習者の経験した要求敵の問題点をリスト化し、 学習内容と結びつける

学習目標の明示 (何を学習するか事前に理解)

例:事前に投資効果の高いビジネスケースを定義できるようになると明示

異なる学習法を活用

| 項目 | 例 |

|---|---|

| 視覚型 | ビデオ、グラフ、読書 |

| 聴覚型 | 講義、英語のヒアリング |

| 運動型 | ロールプレイ |